「北極オンライン・シンポジウム(北極圏 を取り巻く北海道・アラスカ間協力)」の実施

令和4年2月2日

1月18日及び19日、在アンカレジ領事事務所は「北極オンライン・シンポジウム(北極圏を取り巻く北海道・アラスカ間協力)」を実施しました。同会議には北極に関わる日本及びアラスカの学者、科学者、政府関係者、ビジネスマンを中核とする様々な著名人にモデレーターと講演者を務めて頂き、5つの議題の下でプレゼンテーション発表の後に質疑応答を行う形で実施されました。

本シンポジウムのプログラムはココ

本シンポジウムには109名が登録し、延べ人数約115名(1日目65名、2日目50名)が出席しました。

冒頭、司会を務めるメーガン・メイズリック氏(Ms. Megan Mazurek)の歓迎の第一声を皮切りに安仁屋所長による挨拶、リサ・マカウスキー米国上院議員によるビデオ・メッセージの後、講義セッションに移りました。

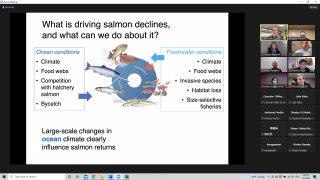

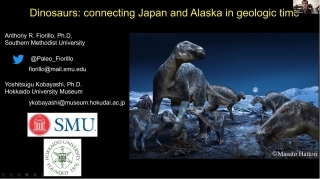

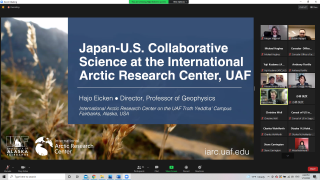

講義セッションにおいては、(1)「地質学的近接性・恐竜研究」、(2)「アラスカ大学フェアバンクス校国際北極圏研究所における研究開発活動」、(3)「北海航路」、(4)「海洋資源の利用」、(5)「知識ベース経済とブロードバンド」について、プレゼンテーション発表や意見交換が行われました。特に議題(1)においては恐竜時代において日本・アラスカ間を繋ぐ「橋」(両地域を繋ぐ陸地)を様々な恐竜が行き来していたこと、セッション(2)では、国際北極研究センターで進行中の日米研究プロジェクトの幾つかに焦点が当てられ、北極における気候変動の影響を研究するプロジェクトや、将来の多国間協力の見通しなどが説明されました。セッション(3)では、船会社による北海利用増加のデータが米国沿岸警備隊アラスカ・北極地域管区長を始めとする日米専門家により説明され、日本の学者は、北海航路信頼性向上への日本の関心向上や、同航路貨物輸送への北海道主要港の関心の高まりを説明しました。(4)においては北太平洋地域におけるシャケ、ニシン、帆立貝の生態や収穫への気候変動の影響についての科学的調査・分析、(5)北極地域を「ホーム」とする先住民による狩猟、教育等におけるブロードバンドの使用・適用と米国政府による財政支援が話し合われました。

閉会式ではパイプライン・ボーカル・プロジェクトの美しい歌声のアカペラで、懐かしい「上を向いて歩こう」などが披露された後、幕が閉じられました。二日間に亘る本件行事では北極圏を取り巻く北海道アラスカ間協力の促進について、充実した議論が行われました。

本シンポジウムのプログラムはココ

本シンポジウムには109名が登録し、延べ人数約115名(1日目65名、2日目50名)が出席しました。

冒頭、司会を務めるメーガン・メイズリック氏(Ms. Megan Mazurek)の歓迎の第一声を皮切りに安仁屋所長による挨拶、リサ・マカウスキー米国上院議員によるビデオ・メッセージの後、講義セッションに移りました。

講義セッションにおいては、(1)「地質学的近接性・恐竜研究」、(2)「アラスカ大学フェアバンクス校国際北極圏研究所における研究開発活動」、(3)「北海航路」、(4)「海洋資源の利用」、(5)「知識ベース経済とブロードバンド」について、プレゼンテーション発表や意見交換が行われました。特に議題(1)においては恐竜時代において日本・アラスカ間を繋ぐ「橋」(両地域を繋ぐ陸地)を様々な恐竜が行き来していたこと、セッション(2)では、国際北極研究センターで進行中の日米研究プロジェクトの幾つかに焦点が当てられ、北極における気候変動の影響を研究するプロジェクトや、将来の多国間協力の見通しなどが説明されました。セッション(3)では、船会社による北海利用増加のデータが米国沿岸警備隊アラスカ・北極地域管区長を始めとする日米専門家により説明され、日本の学者は、北海航路信頼性向上への日本の関心向上や、同航路貨物輸送への北海道主要港の関心の高まりを説明しました。(4)においては北太平洋地域におけるシャケ、ニシン、帆立貝の生態や収穫への気候変動の影響についての科学的調査・分析、(5)北極地域を「ホーム」とする先住民による狩猟、教育等におけるブロードバンドの使用・適用と米国政府による財政支援が話し合われました。

閉会式ではパイプライン・ボーカル・プロジェクトの美しい歌声のアカペラで、懐かしい「上を向いて歩こう」などが披露された後、幕が閉じられました。二日間に亘る本件行事では北極圏を取り巻く北海道アラスカ間協力の促進について、充実した議論が行われました。